「手描き友禅染」

所説諸々ありますが、

今から300年以上前に出版された

雛形の本に

沢山の模様染の名前と

「友禅染」という言葉、

そして

「友禅斎」という名前が載っています。

友禅斎とは京都に住んでいた扇絵師である

宮崎友禅斎という人物のことで、

彼が色んな染色をを応用して生まれたのが

友禅染のはじまりです。

友禅染の種類はたくさんありますが、

そのなかで「手描き友禅染」は

最初から最後まで手作業で糊を用いて

染め分けが出来ることから

様々な表現が可能です。

友禅染の作業工程

1図案/下絵

雛形と呼ばれるパターン図に図柄を描き、

それを参考に青花と呼ばれる露草の一種である

植物から取れた液体で白生地に下絵を描いていきます。

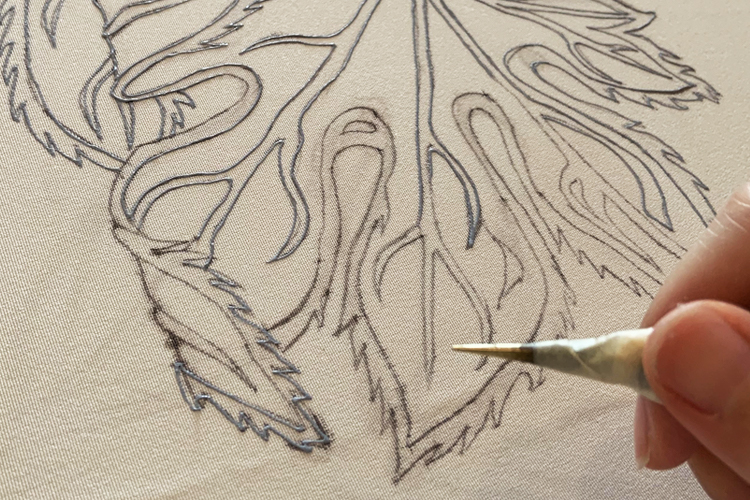

2糊置き

染める際に色と色を染め分ける防波堤を

下絵の線に沿ってゴム糊と呼ばれる

天然ゴムと板ゴム、ゴム揮発油を主原料とした糊を

渋紙で出来た筒を用いて置いていきます。

3糊伏せ

先に地色(背景の色)を染めるため柄のところだけ、

もち米と米糠が主原料の伏せ糊で伏せていきます。

この糊がマスキングの役割をすることで

背景と柄の染め分けが可能になります。

4地入れ/引染め

生地を部屋の端から端まで引っ張り、

染料の発色や浸透の速度遅くするために

海藻ふのりや

豆汁を刷毛を使って右から左へ

均一になるよう生地に塗布し、

乾いたあと

地色を染めるために染料に刷毛をつけて

地入れと同じ要領で染めます。

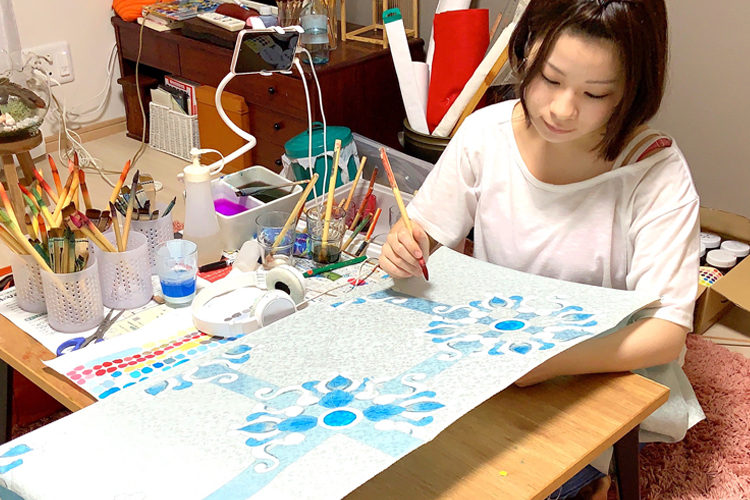

5挿し友禅

地色を染めたら蒸し機で生地を蒸して色を

定着させ、

染めきれなかった余分な染料を

水元という水槽の中で

反物を洗い流す

工程を行います。

そして水元を終えたら再び地入れをして

挿し友禅の工程へ進みます。

柄を染める挿し友禅では染料の原色から

混ぜ合わせ、

予め使う色を作っておきます。

基本的に一色につき筆(または刷毛)一本を

使用します。

6金彩/刺繍

挿し友禅ができた後再び蒸し機で生地を

蒸すことによって

色を定着させ、

水元で褒めきれなかった染料を洗い流し、

揮発水洗で色と色が混ざらないように

防波堤の役割をしていたゴム糊を洗い流します。

そして金彩や刺繍により金箔や砂子などを使って

柄を際立たせていきます。

完成

今回は大きく6つの工程に分けましたが、

本来、手描き友禅染で染める場合は

20以上もの工程があります。

美しく「染める」という行為のために

手間を惜しまないのが

手描き友禅染です。

興味を持たれた方は是非お手に取ってみてください。

Creema

Creema